伝統技能の守り方㊤ 世界に認められた「細川紙」

あけましておめでとうございます。本年もオフィス・サウスならびにSouth Styleをよろしくお願いいたします。2022年最初のコラムは手漉き和紙のお話です。

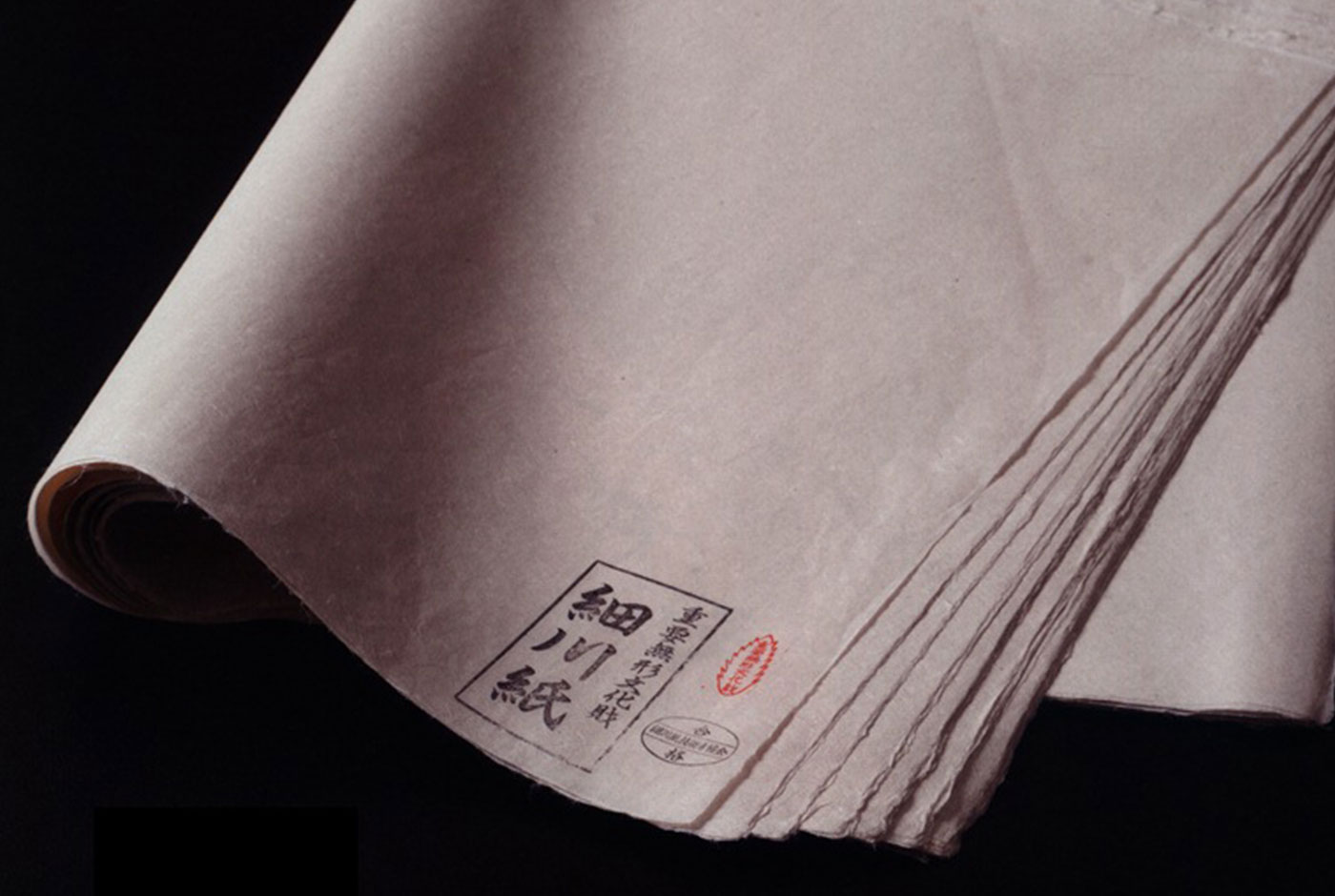

「細川紙」という手漉き和紙をご存じだろうか。埼玉県小川町と東秩父村で伝承されている和紙だ。陶芸や織物といった他の伝統芸能と同様、存続の危機に直面している技術だ。

この技術を守るべく奔走している小川町役場の保田さんにお話を伺った。

小川町と細川紙

細川紙は江戸の商家や町方・村方での帳簿用の紙として人気の和紙だった。「帳簿は商家にとっては命の次に大切なもの。火事が起きた際は井戸に投げ込んで守ったと言われています。細川紙は『濡れても破れにくい丈夫な紙』として重宝されていました」と保田さん。「例えば本美濃紙は繊細な美しさが魅力の和紙ですが、細川紙は一般庶民が使う丈夫さを優先させた和紙なのでしょう」。

細川紙のルーツは紀州高野山の細川村(現在の和歌山県高野町)の細川奉書の技術だとされている。江戸の町の成長とともに紙の需要も増加、より江戸に近い場所で細川奉書と同等の和紙を漉ければとの発想から、小川町近辺に伝えられたよう。「もともと小川町でも紙漉きが行われていたため取り入れやすかったのだと思います」と保田さん。

小川の和紙の歴史はおおよそ1300年と言われている一方、細川紙の歴史はおよそ600年ということからも、小川の和紙の歴史の深さがわかる。

ユネスコの無形文化遺産に

細川紙の製作技術は昭和53年に国の重要文化財に指定され、平成26年にはユネスコの無形文化遺産代表一覧(※)に記載された。世界的にもその技術が認められたのだ。

登録当時は「あっという間に細川紙が売り切れました」と保田さんは笑う。紙漉きは寒い時期に行うもので、通常は注文を受けてから制作する。メディアなどで急に取り上げられた結果、想定以上の購入者が訪れて売り切れたのだ。

「広く世界中に知れ渡ったというメリットももちろんありましたが、地元の方にも伝わったことが大きかったと思います」と保田さん。「小川の和紙」は広く知られていたが、その中でも技術の高い「細川紙」を知る地元の方は少なかったという。

後継者がいない

世界で認められた細川紙だが、細川紙を漉ける方(細川紙技術者協会の正会員)は現在たったの6名しかいない。しかも「若手」と言われる方ですら60歳を超えるほど高齢化が進んでいる。

「早く何とかしないと過去形『細川紙がありました』になってしまう」と保田さんは危惧する。紙を漉く人だけでなく、材料や紙漉きの道具もなくなるかもしれないという三大問題を抱えているという。

次回は後継者を育てる事業のご紹介です。

INFO

小川町 「小川和紙について」