坂道を判定する地図アプリ「なび坂」

街にどれだけの坂道があるか、それが様々な状態の人にとってどう影響しているのか考えたことはありますか?車椅子ユーザーやシニアカーで移動する方、ベビーカーを押している方にとって街のつくりがどうなのか、を可視化できるアプリケーションが開発されました。開発に携わった市成(いちなり)さんにお話を伺いました。

車椅子ユーザーのためのアプリ

ご紹介するアプリは「なび坂」。兵庫県立福祉のまちづくり研究所とDOWELLが開発したもので、車椅子ユーザーのこぐ力に応じて、目的地までのルートが通行可能かどうかを判断するアプリケーションだ。

ひとくちに車椅子ユーザーといってもレベルは様々。「肘を伸ばせるか」「手を握れるか」「体力はどの程度あるか」によって車椅子をこぐ力に大きな差が出る。パラリンピックの車椅子レースに出る方と、体力が落ちてしまった高齢の方を想像してもらえるとわかるだろう。

アプリでは4段階の脊髄損傷レベルの設定と微調整で、ひとりひとりにあった判定ができるようにしている。

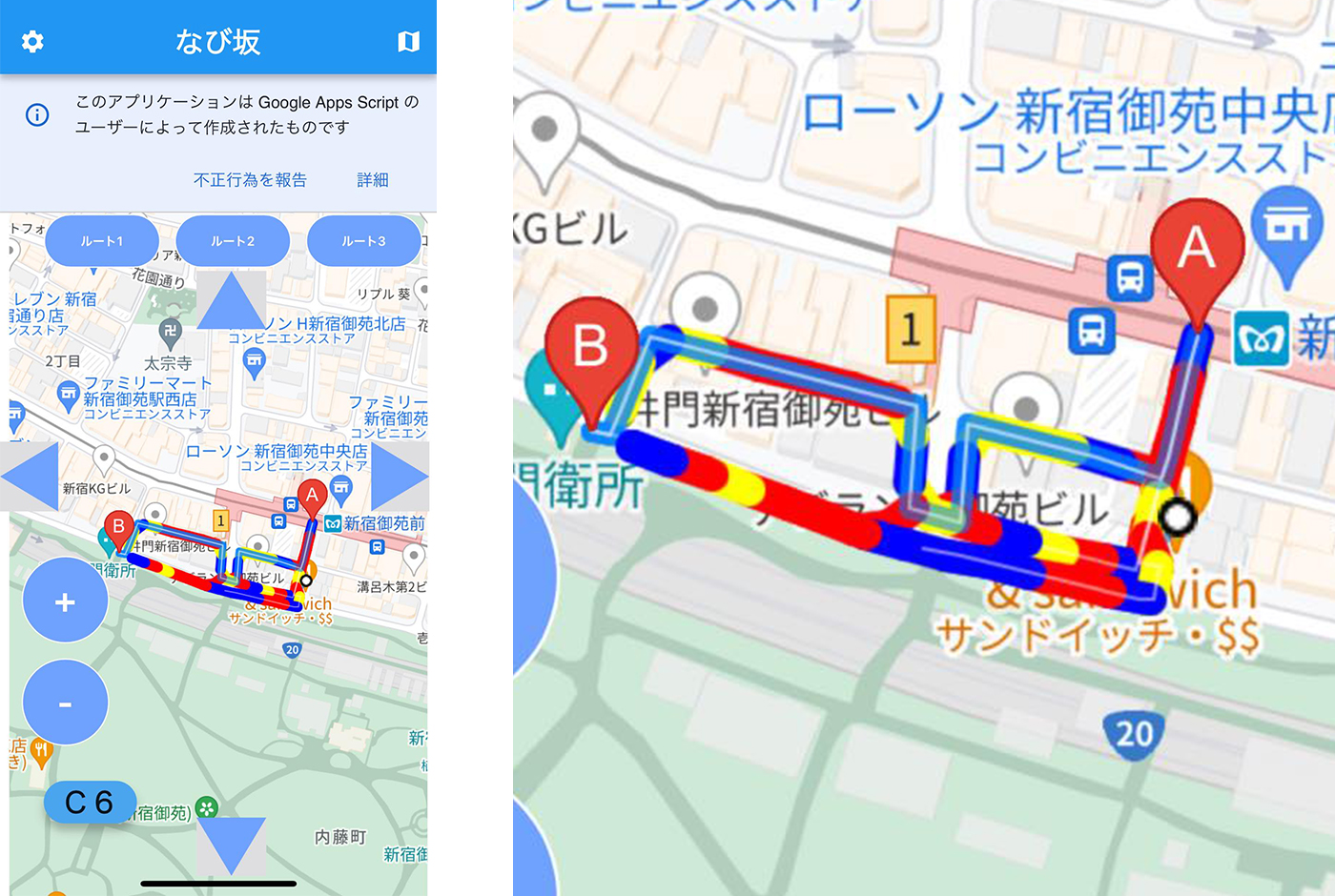

試しに新宿御苑駅から新宿御苑への道のりをこのアプリで検索してもらうと、下記のように。「車椅子の方が駅から公園に行くのは厳しそうですね」と市成さん。

青は通行可能、黄色は通行可能だが困難、赤色は通行不可を表している

左のアプリ画面全体に大きく三角マークなどが表示されているのは手が不自由でスマホの2本指操作が困難な方もタップで操作できるように、と考えられた結果だそう。

世界中どこでも使え活用方法は無限大

アプリケーションはGoogle マップと連動しているため世界中どこでも利用が可能だ。出発地から目的地までの傾斜度情報をもとに、特許を取得した計算式で「通行可能かどうか」を割り出している。

現在は車椅子ユーザーが使うナビとして開発しテスト中だが、このシステムの活用範囲は無限大だと市成さん。「電動キックボードが登れる坂かどうかを判定し、最適ルートを提示することもできる」。ベビーカーやシニアカーにも転用できそうだ。

さらに「街づくりの基礎データとしても使える」という。上に掲載したマップをみると車椅子で新宿御苑駅から新宿御苑に向かうには、遠回りが必要なことがわかる(A地点からB地点までの途中で大回りせざるを得ない)。これを各地でテストすると、行政として「どこをどう改善したらバリアフリーな街づくりができるか」を知るひとつの手段にもなる。

Googleマップからの脱却が課題?

現在のシステムはGoogleマップのデータをベースにしている。だからこそ、世界中どこでも使えるアプリケーションになっている一方、サービスの基礎データがGoogle任せになってしまっているというデメリットもある。

地図制作会社などと連携し、より安定的に情報が提供できるアプリにする必要があるかもしれない。

また、現在はiPhone用のアプリ、しかも許可を得た方だけが使えるテスト版として一部のユーザーに配信されているのみ。アプリの維持管理費に多額の費用がかかっているといい「事業化に向けた協力企業を募っている段階です」。

一般に向けたリリースとAndroid版などの開発が待ちどおしいアプリだ。

INFO

株式会社DOWELL

〒650-0046

神戸市中央区港島中町4-1-1 ポートアイランドビル1F

兵庫県立福祉のまちづくり研究所