地方自治体の脱炭素

地球温暖化が主な理由とされている異常気象の数々。地球温暖化をとめるためには「温室効果ガス」の削減が必須とされており、世界が「脱炭素」「カーボンニュートラル」に大きく動いています。

今回は、自治体の取り組みについてご紹介します。

ゼロカーボンシティ宣言

大手企業の「脱炭素」への取り組みは知られるようになってきている。同様に、自治体もさまざまな活動をはじめている。

自治体がその動きを表明するものとして「ゼロカーボンシティ宣言」がある。

ゼロカーボンとはCO2の排出量を実質ゼロにすること。首長の会見や各自治体のWebページなどで「2050年までにゼロカーボンを目指す」と表明した自治体を「ゼロカーボンシティ」という。

脱炭素とカーボンニュートラル・ゼロカーボン

脱炭素とは、CO₂を完全にゼロにすること(人間が生活する上でこれは不可能)。

カーボンニュートラルとゼロカーボンはほぼ同義(※1)CO₂をはじめとした温室効果ガスが実質ゼロであること。実質ゼロとは、CO2をはじめとする温室効果ガスの「排出量」(※2) から、植林、森林管理などによる「吸収量」(※2) を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味している。

※1:日本ではこのあたりの用語の統一がなされていないのが現状

※2:人為的なもの

これは、国が各自治体に「ゼロカーボン」を一律で指示して実行に移すより、自治体が自らの状況や事情に合わせた具体的な計画を立案して実施するほうが効果的だという考えから取り入れられたもの。

ゼロカーボンシティ宣言を行うと、環境省から支援を受けることができ、地域活性化・地域貢献にも資することが可能となる。

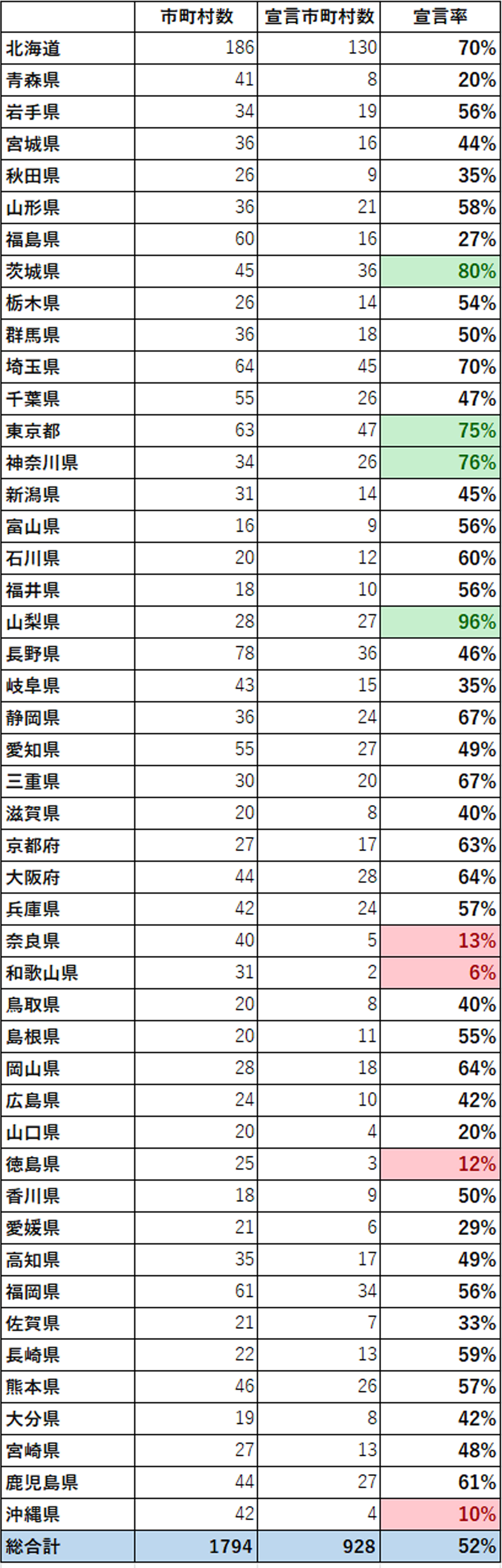

宣言率には地域差が

ゼロカーボンシティ宣言を行うだけで支援が受けられるとあれば、すべての自治体が宣言をするかと思うがそうでもない。

都道府県レベルでは、茨城県が唯一宣言をしていない(2023.6.30時点)。その理由は県のサイトによると以下の通り。

本県の温室効果ガスの排出量は、産業部門が約6割と高く、国の割合に比べて2倍近くとなっており、また、鉄鋼業や石油化学工業など、現在の技術では化石燃料から直ちに脱却することが難しい業種で占められています。

そのため、カーボンニュートラルを実現するためには、産業部門の構造転換や、様々なイノベーションが必要となりますが、現時点では、実現に向けた具体的な道筋を描くことが困難であると考えております。

山梨県は27のうち26市町村が宣言している一方で、和歌山県は32のうち2市町村。県としては宣言をしていない茨城県では、8割の市町村が宣言しているのも面白い。

太陽光パネル、風力発電所の設置など再生可能エネルギー施設の建設反対運動も少なくないため、こうした活動が活発な地域では宣言がなされにくいのかもしれない。

さらに進んだ脱炭素先行地域

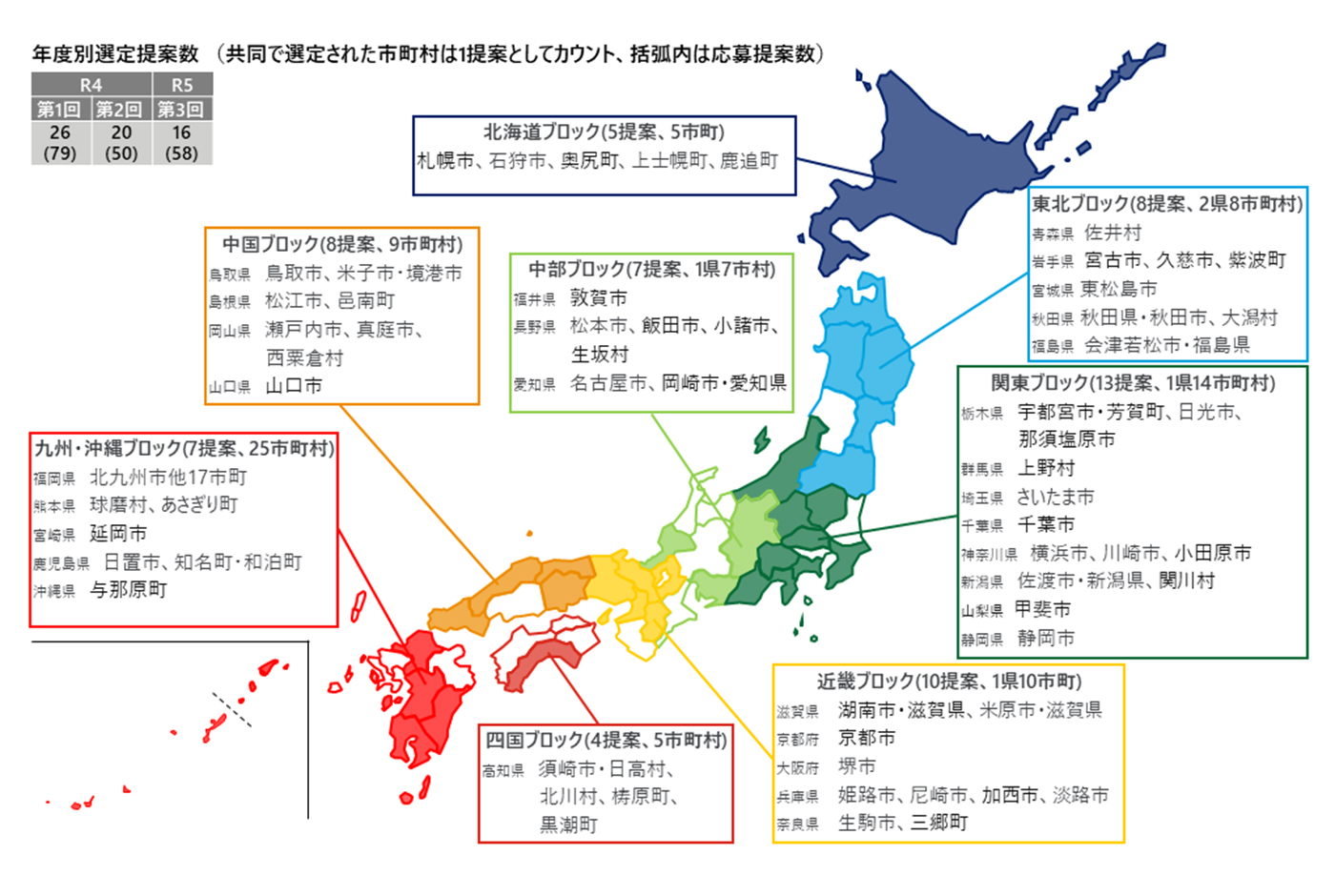

2050年を待たずに2030年度までに、「カーボンニュートラルの実現を目指すと同時に地域の魅力と暮らしの質を向上させる」ことを目標としているのが「脱炭素先行地域」だ。

カーボンニュートラル宣言とは違い、宣言するだけではなくより具体的な「提案書」を作成し採択されなければならない。また、自治体単位ではなく複数自治体や民間企業が共同して提案することができるのも違いだ。

これまでに3回の募集を行い、合計62地域(2022年4月に第1回として26地域、同年11月に第2回として20地域、2023年4月に第3回として16地域)が選定された。現在は第4回脱炭素先行地域募集が行われている。

脱炭素先行地域、カーボンニュートラル宣言、どちらもどの自治体・地域が活動しているかは環境省のサイトで確認できる。お住いの地域の自治体の動きを確認してみてはいかがだろうか。

HLIGHT

自治体の脱炭素への取り組みがはじまっている。ただ、地域差は大きい。

一歩進んだ「脱炭素先行地域」は現在62地域だ。今後の動きに注目。