アルコールを知る

暑い日々が続いています。仲間と涼しい店内で飲むのも楽しいし、暑い中外で飲むビールも美味しいですよね。楽しく、健康に、安全に飲むための飲酒の知識です。

アルコールに関する世界と日本の動き

「世界では、毎年 300 万人がアルコールの過剰摂取により死亡」していることをご存知だろうか。WHOのファクトシートで公表されている数値で、全死亡者数の5.3%にあたるそう。飲酒運転、飲酒によって引き起こされた暴力や虐待、アルコールによって引き起こされた疾患で無くなる人の数の合計だという。HIV(ヒト免疫不全ウイルス)とエイズ、交通事故よりも多いというから驚きだ。

これを受けて2010年5月にはWHOは「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」を採択。SDGsでも「麻薬を含む薬物やアルコールなどの乱用」を防ぐことが掲げられているほど、世界的に飲酒に対する啓蒙が求められている。

日本でも「アルコール健康障害対策基本法」が2014年6月に施行された。国・地方公共団体・事業者・国民・医師等・健康増進事業実施者の責務を定め、施策の策定・実施を促す。

アルコールによる健康障害を防ぐため「発生の防止」「進行の防止」「再発の防止」を行っていくとされている。

アルコール飲料メーカー自身が「適正飲酒」の普及を探るなどの動きもはじまっている。

飲酒による事故を防ぐ

度々起こる飲酒運転による悲惨な事故を防ぐための動きも進んでいる。ご存知のとおり、酒酔い運転の厳罰化が進んでいる。

また、今年2023年12月には白ナンバーの車を利用する事業者に対しても「アルコールチェッカーによる酒気帯び確認」が義務化される。これは点呼などで「運転者の酒気帯び」の有無を確認する際に、アルコール検知器を使用することを義務付けたれたもの。これまで「緑ナンバー」のみが対象だったものが、規定の台数以上の「白ナンバー」車両を使用する事業所も対象となったのだ。

これは2021年6月に千葉県で飲酒運転のトラックに下校中の小学生がはねられ、5人が死傷した事故が契機となっている。事故を起こしたトラックは白ナンバーで、当時はアルコールチェックが義務付けられていなかった。

飲酒量の適正値

では飲酒の適正値はどのぐらいなのだろうか。

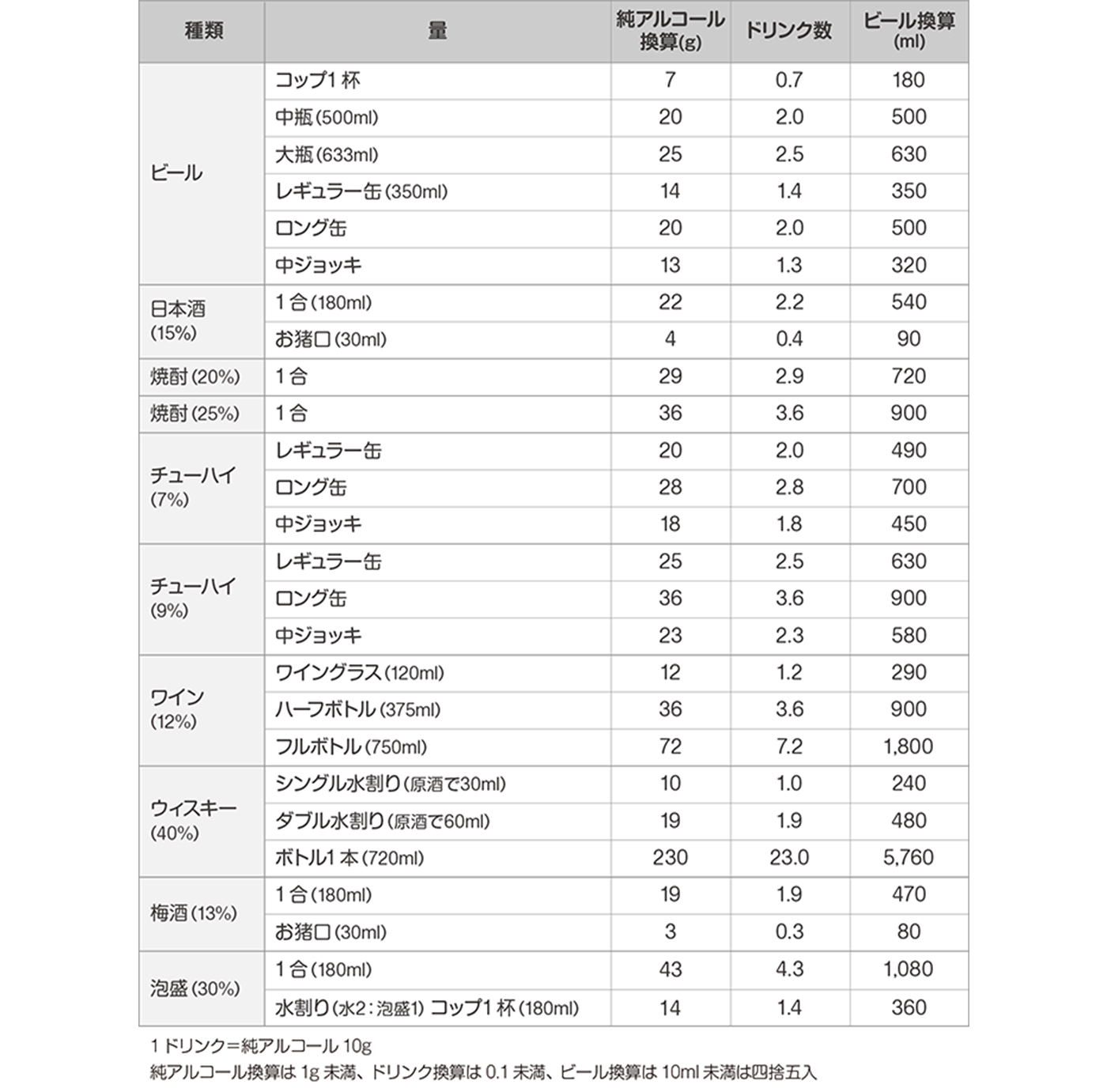

適正値は飲んだお酒の量ではなく、飲んだお酒に含まれる純アルコール量を基準に考える。厚生労働省の「健康日本21」では、節度ある適度な飲酒として「1日平均純アルコール20g程度」としている。

純アルコール20gはビールに換算すると500ml、清酒なら1合弱だ(下表参照)。

アルコールの分解にかかる時間は、個人差はあるものの「1時間で分解できる量は体重×0.1g程度」と言われている。例えばビール2本を体重60kgの人が飲んだ場合、アルコールの分解にかかる時間は「6.5時間」ということになる。遺伝や飲酒時の体調によっても違いがでるので注意が必要だ。

また、「寝れば大丈夫」と思いがちだが、睡眠中の分解時間はこれよりさらに長くなるという。

良い飲み方、悪い飲み方

アルコールの問題点ばかりみてきたが、もちろん適度な飲酒にはメリットもある。

胃液の分泌が盛んになることにより「食欲が増進」され、精神的な緊張をほぐす「ストレス緩和」効果もある。人間関係が円滑になるというメリットもあるだろう。

アルコールは単体で摂取せず、食事とともに「ゆっくり」楽しむことが重要だ。チェイサーを飲み、脱水症状を防ぐことも大事。そして何より「楽しく」飲むこと。

つらいことを忘れるためだけに深酒をするのは避けたいところ。「睡眠導入剤や精神安定剤のかわりとして飲む」ような飲み方はするべきではないと訴える医療関係者も。

アメリカでは2020年に飲酒による事故や肝臓の病気で死亡した人が9万9017人と、前の年より25%以上増えたという報告がある。コロナ禍でストレスや孤独感を抱える人がアルコールに頼ってしまったことが一因と言われている。

正しい知識を持って、適度な飲酒を楽しみたい。

HLIGHT

アルコールによる健康被害は意外と大きい。アルコールチェッカーの利用が義務化されるなど飲酒運転に対する対策も進んでいる。

適正値を知って適度に楽しむことが重要。