見え方の多様性

「見え方の多様性」という言葉を聞いたことがあるだろうか。今回は「見え方」に関するお話。

人によって色が違う

普段自分が見ている色が、実は人によって違うということをご存知だろうか。かつては「色盲」「色弱」なとど言っていたが、現在では「色覚多様性」と呼ばれているものだ。

小学校で色覚検査を受けた記憶のある方もいるのではないだろうか。石原式色覚検査という、数種類の色がモザイク状に配置されているものを見せられ数字や文字を読み取る検査だ。この検査の結果で「色弱」と判定された子どもたちがいじめにあう可能性があるとの批判から、2003年からは保護者の同意が必要な任意検査となり、呼称も変わった。

意外に思うかもしれないが、日本男性の20人に1人、女性は500人に1人は違う色覚を持っているとされている。一般色覚の方は約9割でC型色覚と呼ばれ、この他にP型(1型2色覚)、D型(2型2色覚)、T型(3型2色覚)などの色覚がある。

下記の写真は色覚の特性を感じることのできるアプリケーションで、赤系の花を撮影したものだ。左下が一般色覚だ。

写真を見ても分かる通り、「赤色が認識しづらい」タイプの方がいる。

画像加工ソフトなどにもこうした色覚のシミュレート機能を持つものも増えてきた。

これ以外に、発色の強い色、コントラストの強すぎる組み合わせ、色数の多さなどを「刺激」と感じてしまう方もいる。

文字の見え方

色の見え方は先天的な特性以外に、加齢によって変わることもある(自然の中に出かけたくなる理由(おじさん編)参照)。

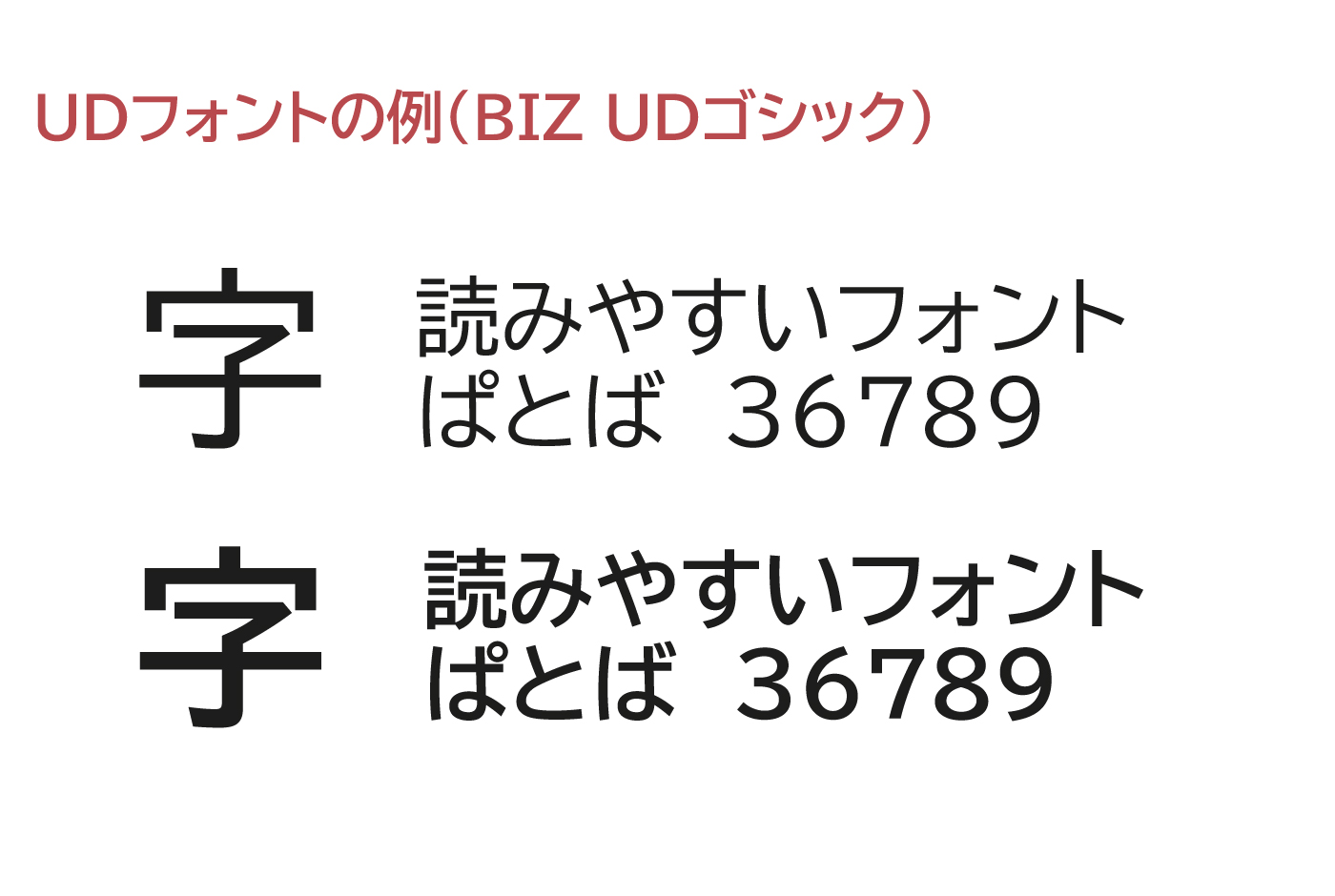

とくに文字はぼやけて区別しにくくなることが多い。「ぱ(PA)」と「ば(BA)」、「7」と「9」など見分けがつきにくい文字が増えてくる。

また発達障害のある人の中には視覚過敏がある人もいる。「文字の先端のとがっているところが迫ってくる感じがする」「文字として認識できない」といった問題を抱えている方もいる。

そうした声に対応して作られているのがユニバーサル(UD)フォントだ。読みやすく、遠くからでも読み間違いが少ないようにデザインされている。

緊急時の案内などはもちろん、通常の案内サイネージなど「見え方の特性」を考慮したものが増えてきている。身の回りを「見え方が違う人がいる」こをと考えながら見直してみるのも良いかもしれない。

HIGHLIGHT

見え方は人ぞれぞれ。だれもが見やすいデザインが求められている。